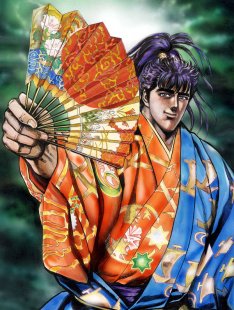

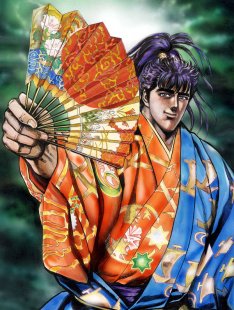

加賀藩主 前田 利家は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名。

幼名は犬千代。父は尾張国荒子城主の前田利昌、母は長齢院。

子に初代加賀藩主前田利長、二代藩主前田利常などがいる。

豊臣政権の五大老の一人。

NHK大河ドラマ「利家とまつ」でも脚光を浴びたが、石川県では古くから県民の誇りとなっている人物。

幼名は犬千代。父は尾張国荒子城主の前田利昌、母は長齢院。

子に初代加賀藩主前田利長、二代藩主前田利常などがいる。

豊臣政権の五大老の一人。

NHK大河ドラマ「利家とまつ」でも脚光を浴びたが、石川県では古くから県民の誇りとなっている人物。

2012年05月20日

百万石まつり

金沢市と金沢商工会議所で組織する百万石まつり実行委員会は、来月1日から始まる百万石まつりを盛り上げようと、市内60カ所におよそ3700個の提灯を飾り付けました。

今年は前田利家公役に俳優の川野太郎さん、お松の方役に女優の横山めぐみさんを迎え、金沢城への入場を再現します。

百万石まつりは6月1日からで2日に百万石行列が行なわれます。

今年は前田利家公役に俳優の川野太郎さん、お松の方役に女優の横山めぐみさんを迎え、金沢城への入場を再現します。

百万石まつりは6月1日からで2日に百万石行列が行なわれます。

2012年05月19日

まつの書状にじむ人柄

前田土佐守(とさのかみ)家資料館の開館十周年を記念した特別展!!!

「前田土佐守家家祖の母 芳春院まつの書状」が、七月八日まで開かれている。

まつは、利家が亡くなった後、出家して芳春院と名をあらためた。

特別展では、まつが家族らに宛てた自筆の書状四十九点を展示。

このうち、二〇一〇年に発見され、富山県射水市新湊博物館が所蔵する四十四点は金沢で初公開となっている。

前田土佐守家資料館

〒920-0981 石川県金沢市片町2-10-17

TEL(076)233-1561

「前田土佐守家家祖の母 芳春院まつの書状」が、七月八日まで開かれている。

まつは、利家が亡くなった後、出家して芳春院と名をあらためた。

特別展では、まつが家族らに宛てた自筆の書状四十九点を展示。

このうち、二〇一〇年に発見され、富山県射水市新湊博物館が所蔵する四十四点は金沢で初公開となっている。

前田土佐守家資料館

〒920-0981 石川県金沢市片町2-10-17

TEL(076)233-1561

2012年02月16日

前田利秀

小矢部市商工会は、加賀藩祖前田利家のおいで、今石動城(城山町)の城主だった「前田利秀」ゆかりの寺や観光施設などをめぐるモデルコースをイラスト入りで分かりやすく掲載した、散策マップ「寺のまち いするぎ ふらっと まちあるきMAP」を作った。

マップは街かどサロンふれあいや石動駅観光案内所、道の駅メルヘンおやべなどでもらえるそうです。

問い合わせは市商工会小矢部支所

0766-67-0756

マップは街かどサロンふれあいや石動駅観光案内所、道の駅メルヘンおやべなどでもらえるそうです。

問い合わせは市商工会小矢部支所

0766-67-0756

2012年02月10日

慶次郎秘話

慶次郎秘話

ある時利家に「これまでは心配かけてしまい申し訳ありませんでした、これからは心を入れ替え真面目に生きるつもりでございます、茶を一服もてなしたいので自宅に来て頂きたいと思います。」と申し入れた。

利家は慶次郎が改心したと喜び、慶次郎の家を尋ねると利益は「今日は寒かったので、茶の前にお風呂はどうでしょうか?」と利家に勧めた。利家は「それは何よりのご馳走だ」と承諾し慶次郎と風呂場へ向かった。

利家が衣を脱いでいると、先に慶次郎が「丁度良い湯加減です」と言いその場を去った。

利家がそれを聞き湯船に入ると氷のような冷水であった。

これには温厚な利家も怒り「馬鹿者に欺かれたわ、引き連れて来い」と供侍へ怒鳴ったが、慶次郎は愛馬松風(利家の愛馬「谷風」ともいう)へ乗って無事に国を去った。

Wikipediaより

ある時利家に「これまでは心配かけてしまい申し訳ありませんでした、これからは心を入れ替え真面目に生きるつもりでございます、茶を一服もてなしたいので自宅に来て頂きたいと思います。」と申し入れた。

利家は慶次郎が改心したと喜び、慶次郎の家を尋ねると利益は「今日は寒かったので、茶の前にお風呂はどうでしょうか?」と利家に勧めた。利家は「それは何よりのご馳走だ」と承諾し慶次郎と風呂場へ向かった。

利家が衣を脱いでいると、先に慶次郎が「丁度良い湯加減です」と言いその場を去った。

利家がそれを聞き湯船に入ると氷のような冷水であった。

これには温厚な利家も怒り「馬鹿者に欺かれたわ、引き連れて来い」と供侍へ怒鳴ったが、慶次郎は愛馬松風(利家の愛馬「谷風」ともいう)へ乗って無事に国を去った。

Wikipediaより

2012年02月10日

2011年11月23日

石垣下に滝つぼ跡(金沢城)

金沢城公園の橋爪門復元と玉泉院丸跡整備に向けた石川県の発掘調査で、玉泉院丸の「色紙短冊積(しきしたんざくづみ)」の石垣の下から、なんと!!滝つぼ跡が見つかり、実際に水を流して観賞するための石垣だったことが明らかになったそうです。

また、橋爪門では柱の位置の確認から時代によって門の大きさが変化していたとのこと。

城西側にある玉泉院丸は、織田信長の娘で加賀二代藩主前田利長の正室・玉泉院(1574~1623年)の屋敷がありました。

その後、庭園として整備され、二の丸近くにある石垣は、17世紀後半に造られたとみられている。

また、橋爪門では柱の位置の確認から時代によって門の大きさが変化していたとのこと。

城西側にある玉泉院丸は、織田信長の娘で加賀二代藩主前田利長の正室・玉泉院(1574~1623年)の屋敷がありました。

その後、庭園として整備され、二の丸近くにある石垣は、17世紀後半に造られたとみられている。

2010年01月11日

甲冑

名古屋市中川区に住んでいたことがある。

ここは、前田利家の生誕の地です。

2002年、中川区にある前田利家の菩提寺荒子観音寺から、前田利家が身に着けていたと思われる甲冑が発見された。

保存状態はあまり良くないそうだが、利家が身に着けていた可能性が高いそうです。

ここは、前田利家の生誕の地です。

2002年、中川区にある前田利家の菩提寺荒子観音寺から、前田利家が身に着けていたと思われる甲冑が発見された。

保存状態はあまり良くないそうだが、利家が身に着けていた可能性が高いそうです。

2009年12月10日

2009年12月08日

稲生の戦い

稲生の戦いとは、織田家で起きた、信長とその弟信勝との家督争い。

弘治2年8月24日(1556年9月27日)に、現在の名古屋市西区で起きた戦いです。

信長方が直属の手勢わずか700人に対し、信勝方は1700人を擁し、両者の兵力差は倍以上であった。

信勝方は、兵力に付け加え、戦上手で知られる柴田勝家の活躍があって優勢と考えられたが、信勝方の重要な一角である林美作守を信長本人が討つなど信長勢の奮戦により、信勝勢は敗走した。

利家も宮井勘兵衛なる小姓頭に右目下を矢で射抜かれながらも討ち取るという功績を上げた!

弘治2年8月24日(1556年9月27日)に、現在の名古屋市西区で起きた戦いです。

信長方が直属の手勢わずか700人に対し、信勝方は1700人を擁し、両者の兵力差は倍以上であった。

信勝方は、兵力に付け加え、戦上手で知られる柴田勝家の活躍があって優勢と考えられたが、信勝方の重要な一角である林美作守を信長本人が討つなど信長勢の奮戦により、信勝勢は敗走した。

利家も宮井勘兵衛なる小姓頭に右目下を矢で射抜かれながらも討ち取るという功績を上げた!

2009年12月07日

五大老

五大老というのは、豊臣家の家老として政務にあたった有力五大名を指した言葉です。

実際に当時は「五大老」ではなく、「五人御奉行」などと呼ばれていました。

誰が???それは下記のすごいメンツです。

徳川家康・前田利家(死後→利長)・ 毛利輝元・宇喜多秀家 ・小早川隆景(死後→上杉景勝 )

実際に当時は「五大老」ではなく、「五人御奉行」などと呼ばれていました。

誰が???それは下記のすごいメンツです。

徳川家康・前田利家(死後→利長)・ 毛利輝元・宇喜多秀家 ・小早川隆景(死後→上杉景勝 )

2009年12月06日

尾山神社

尾山神社は、前田利家公、おまつの方をお祀りする神社。国重文指定の神門がみどころ。

金沢市民からも永年愛され続け、今では金沢の象徴とも言える。

元々は、利家を祭り慶長4年(1599年)に創建された卯辰八幡宮を、明治6年に卯辰山から現在地に移したもの。

尾山神社では2000年に新たに前田利家公とその妻まつの像が新たに建立されました。

卯辰八幡社は、明治11年、宇多須神社となっている。

尾山神社

〒920-0918 金沢市尾山町11-1

TEL/076-231-7210

続きを読む

金沢市民からも永年愛され続け、今では金沢の象徴とも言える。

元々は、利家を祭り慶長4年(1599年)に創建された卯辰八幡宮を、明治6年に卯辰山から現在地に移したもの。

尾山神社では2000年に新たに前田利家公とその妻まつの像が新たに建立されました。

卯辰八幡社は、明治11年、宇多須神社となっている。

尾山神社

〒920-0918 金沢市尾山町11-1

TEL/076-231-7210

続きを読む

2009年12月03日

利家の槍

今年の3月に北國新聞で興味深い記事を発見した。

利家が戦勝祈願で立ち寄っていたとされる、内灘にある小濱神社にて、利家の槍や秀吉の書状が公開され、文化財の調査を受けているとのこと。

槍は3.2メートルもあり、黒漆に金箔が貼られているもの!

末森の戦い直後に、神社に送られたそうである!

利家の豪傑さがうかがえますね。 続きを読む

利家が戦勝祈願で立ち寄っていたとされる、内灘にある小濱神社にて、利家の槍や秀吉の書状が公開され、文化財の調査を受けているとのこと。

槍は3.2メートルもあり、黒漆に金箔が貼られているもの!

末森の戦い直後に、神社に送られたそうである!

利家の豪傑さがうかがえますね。 続きを読む

2009年11月29日

幼名は犬千代

前田利家は、天文6年(1537年)、尾張国海東郡荒子村(今の愛知県名古屋市中川区)において誕生した。

名古屋市中川区荒子の冨士権現天満宮内にある前田利家の誕生碑。

その地を支配していた土豪荒子前田家の当主である前田利昌(利春とも)の四男として生まれる。

幼名は犬千代です。

天文20年(1551年)に、利家は織田信長に小姓として仕えました。

若い頃の利家は、短気で喧嘩早く、派手な格好をしたかぶき者でありました。

名古屋市中川区荒子の冨士権現天満宮内にある前田利家の誕生碑。

その地を支配していた土豪荒子前田家の当主である前田利昌(利春とも)の四男として生まれる。

幼名は犬千代です。

天文20年(1551年)に、利家は織田信長に小姓として仕えました。

若い頃の利家は、短気で喧嘩早く、派手な格好をしたかぶき者でありました。

2009年11月27日

「傾奇御免」

パチンコや花の慶次(原哲夫)で有名となった前田慶次。

実の名は、前田利益(まえだ とします)と言います。

通称、前田慶次や前田慶次郎の名で広く知られる。

滝川一益(または益氏)の子であるといわれ、前田利家の養子となった。

その経歴の多くが謎で、無名の武将であったが、文武両道の武将だった。

奇矯な振る舞いを好むカブキ者としても有名。

実の名は、前田利益(まえだ とします)と言います。

通称、前田慶次や前田慶次郎の名で広く知られる。

滝川一益(または益氏)の子であるといわれ、前田利家の養子となった。

その経歴の多くが謎で、無名の武将であったが、文武両道の武将だった。

奇矯な振る舞いを好むカブキ者としても有名。

2009年11月26日

まつ(芳春院)

利家とまつは、母が利家の生母・長齢院の姉で、利家とは従兄妹同士になるんです。

1558年に十歳違いの利家に嫁ぎました。(20歳の花嫁)

まつは、きれいで社交的、そして学問・武芸などをたしなむ才色兼備の女性でした。

利家には十九人の子供がいたが十一人までをまつが産んだ。(2男9女)

利家が没すると、まつは剃髪し「芳春院」と号する。

長男の利長(二代藩主)が没するまで15年間も人質として江戸に在住した。

まつの存在により、前田家は生き残ることができ、加賀百万石の伝統文化を花開かせることになった。

七十一歳没。

1558年に十歳違いの利家に嫁ぎました。(20歳の花嫁)

まつは、きれいで社交的、そして学問・武芸などをたしなむ才色兼備の女性でした。

利家には十九人の子供がいたが十一人までをまつが産んだ。(2男9女)

利家が没すると、まつは剃髪し「芳春院」と号する。

長男の利長(二代藩主)が没するまで15年間も人質として江戸に在住した。

まつの存在により、前田家は生き残ることができ、加賀百万石の伝統文化を花開かせることになった。

七十一歳没。

2009年11月26日

宝円寺

宝円寺は曹洞宗の寺院で前田利家が建てた前田家の菩提寺です。

もともと福井県武生市にあったとのこと。

前田利家が1581年、能登へ入国したとき七尾に、そして金沢に移った際(1583年)新たに建立されました。

宝円寺には藩主一族の位牌が安置されており、利家の自画像と髪を納めた御髪堂があります。

前田利家が62歳で死去した際、4月6日に宝円寺にて葬儀を行いました!

前田家は、もちろん今も連綿と栄えております。

現在の当主は、毎年数回は宝円寺に訪れているそうです。

ちなみに私も週に3回は訪れています…

もともと福井県武生市にあったとのこと。

前田利家が1581年、能登へ入国したとき七尾に、そして金沢に移った際(1583年)新たに建立されました。

宝円寺には藩主一族の位牌が安置されており、利家の自画像と髪を納めた御髪堂があります。

前田利家が62歳で死去した際、4月6日に宝円寺にて葬儀を行いました!

前田家は、もちろん今も連綿と栄えております。

現在の当主は、毎年数回は宝円寺に訪れているそうです。

ちなみに私も週に3回は訪れています…